Ho ceduto anch’io.

All’inizio era solo curiosità. Poi è diventata efficienza, comfort, velocità. Ho iniziato a delegare piccole cose: un riassunto, un’idea, qualche parola in una lingua straniera. Ma, a poco a poco, ho delegato anche la fatica del pensiero.

Un giorno, ascoltando un video sull’“igiene cognitiva”, è comparsa una frase di T.S. Eliot che mi ha inchiodato:

Where is the life we have lost in living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?

Mi sono fermato. Perché ho capito che non stavo più pensando. Stavo solo processando. L’intelligenza artificiale non ci ha tolto il pensiero. Ma ci ha tolto qualcosa di più sottile: la frizione.

E con essa, la possibilità di scoprire chi siamo nel momento stesso in cui pensiamo davvero.

La frizione del pensiero

Pensare è una forma di resistenza. È il luogo dove si incontrano dubbio e desiderio. Il pensiero vero — quello che non segue una scorciatoia — nasce da una frizione: un attrito con la realtà, un’impasse, un gesto faticoso. Lo sa chi insegna, chi crea, chi ama.

Hannah Arendt scriveva che

“l’assenza di pensiero non è stupidità, ma assenza di dialogo.”

Quel dialogo è fatto di domande difficili, di attese, di errori.

È più facile chiedere a ChatGPT. Come dice Jamie Bartlett, è più facile pensare domande che cercare risposte. Questo dà anche un’illusione di competenza o pensiero critico, ma non dobbiamo dimenticare che il lavoro vero sta nell’analizzare informazioni e sintetizzarle.

Il paradosso della conoscenza

Secondo Nicholas Carr, le attività analogiche — leggere un libro, scrivere a mano, aspettare una risposta — allenavano il pensiero critico. Le abbiamo progressivamente eliminate in nome dell’efficienza.

Ma siamo davvero diventati più intelligenti?

Lo vedo più come un altro esempio del paradosso di Jevons: quando una risorsa diventa più abbondante e accessibile (come l’informazione), ne consumiamo di più, ma la usiamo peggio. Il risultato è un sapere superficiale, che non si sedimenta. Hai mai pensato a come ci siamo abituati ad affittare la cultura? Questa è stata una delle ragioni per cui Ho lasciato Spotify. Ecco perché.

Non abbiamo più bisogno di ricordare, né di cercare. Ci basta digitare, copiare, cliccare. Il sapere è ovunque. Ma la saggezza, quella che nasce dal tempo e dall’attrito, sembra altrove.

Leggi anche: Ciò che Sai È il Risultato di Ciò che Hai Scelto di Ignorare

La delocalizzazione cognitiva

Mi affascina la somiglianza con ciò che è accaduto nell’economia globale. La delocalizzazione industriale ha cambiato l’architettura del lavoro.

Oggi, stiamo assistendo a una delocalizzazione cognitiva: un trasferimento silenzioso del nostro pensiero verso strumenti che “pensano al posto nostro”. Non si tratta solo di outsourcing funzionale. È un cambiamento antropologico.

Più ci affidiamo a intelligenze esterne, meno alleniamo la nostra. Più ci separiamo dalla fatica del pensare, più ci allontaniamo da noi stessi.

E quando perdiamo contatto con la nostra identità, perdiamo anche la capacità di gestire l’ansia, la complessità, il limite.

Riconquistare il vivere

Questa riflessione non è una condanna dell’AI. Chi mi conosce sa quanto sia appassionato di tecnologia e come utilizzi l’AI per imparare meglio. Eppure proprio perché inizio a subodorarne le immense potenzialità mi rendo conto di quanto sia importante rafforzare le competenze personali e naturali.

È un invito a riconquistare il pensiero come gesto umano.

Possiamo scegliere — ancora — di:

-

scrivere a mano, anche solo per sé (Perché tenere un Commonplace book nell’era dell’AI)

-

porci domande che non abbiano risposta immediata (Manuale di sopravvivenza al tempo degli algoritmi)

-

Allenare la nostra memoria. Uno strumento potentissimo che abbiamo “dimenticato” (L’arte della memoria: come ho riscoperto il potere di ricordare)

-

(Ri)educare noi e i nostri studenti alla lentezza mentale. Magari tramite il Deep Listening, o il Deep Reading, per cominciare.

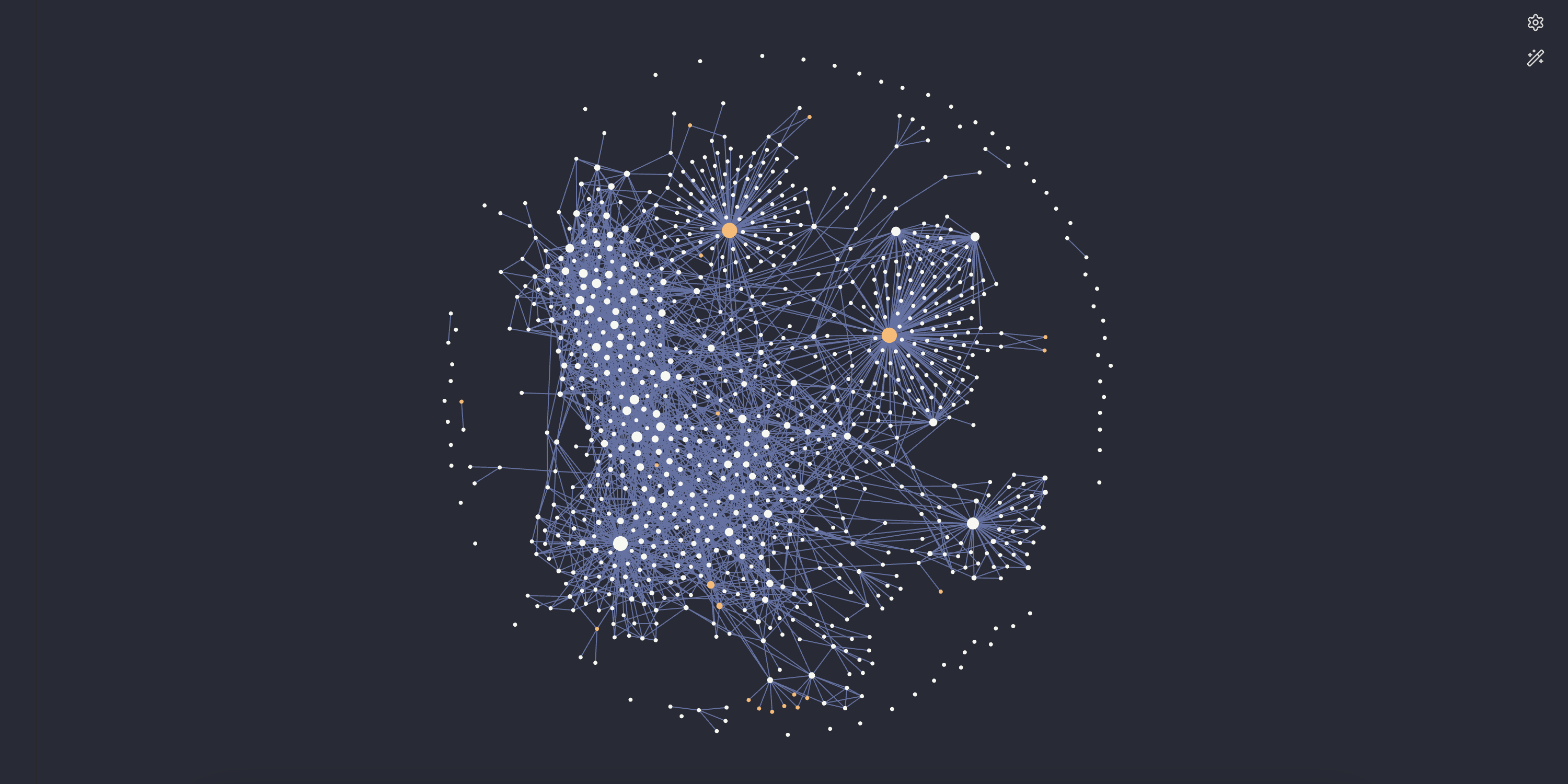

Per i più arditi c’è sempre la possibilità di costruire un secondo cervello, come ho fatto io. Una struttura in grado di contenere molte più informazioni di quanto potrebbe fare il nostro cervello. Una struttura con la quale confrontarsi, farsi ispirare e continuare ad imparare, scoprendo cosa non sappiamo ancora.

Uno screenshot del mio secondo cervello

Pensare è un atto sovversivo. Un gesto di libertà in un tempo di delega. Forse il futuro non ha bisogno solo di più risposte. Ha bisogno di domande migliori. Domande da porre a sé stessi. Domande che non vengono da un codice.

Vengono da chi ha avuto il coraggio di pensare — anche quando faceva male.

Scopri di più da Moreno Maugliani

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.