Viviamo in un tempo in cui ricordare è opzionale. Ogni sapere, ogni data, ogni riferimento è esternalizzato, accessibile in pochi secondi. In apparenza, abbiamo delegato la memoria alla tecnologia per concentrarci su altro. Ma c’è un prezzo che stiamo pagando, più sottile e profondo: la perdita di un rapporto interiore con il passato, e quindi con noi stessi.

La memoria, storicamente, non è mai stata solo uno strumento per trattenere dati. È stata, prima ancora, una pratica spirituale, un esercizio dell’anima, un metodo per riconoscersi.

La memoria come contatto con l’interiorità

Già nell’antichità greca, la memoria era molto più di una funzione mentale. Per Platone, ricordare era l’atto con cui l’anima tornava in contatto con le verità già conosciute prima di incarnarsi. L’apprendimento era quindi un ricordo, un ritorno alla fonte.

Sant’Agostino, secoli dopo, descriveva la memoria come uno spazio dell’anima in cui Dio stesso risiedeva. In un passaggio delle Confessioni, scrive che la memoria contiene immagini, emozioni, ma anche verità più alte: un luogo misterioso dove l’uomo può incontrare Dio.

Questa idea è presente anche nella tradizione ebraica: nel Talmud si legge che la tensione dell’anima è il desiderio di tornare alla luce da cui proviene. Una definizione straordinaria che rende la memoria qualcosa di più che mentale: la esprime come movimento esistenziale.

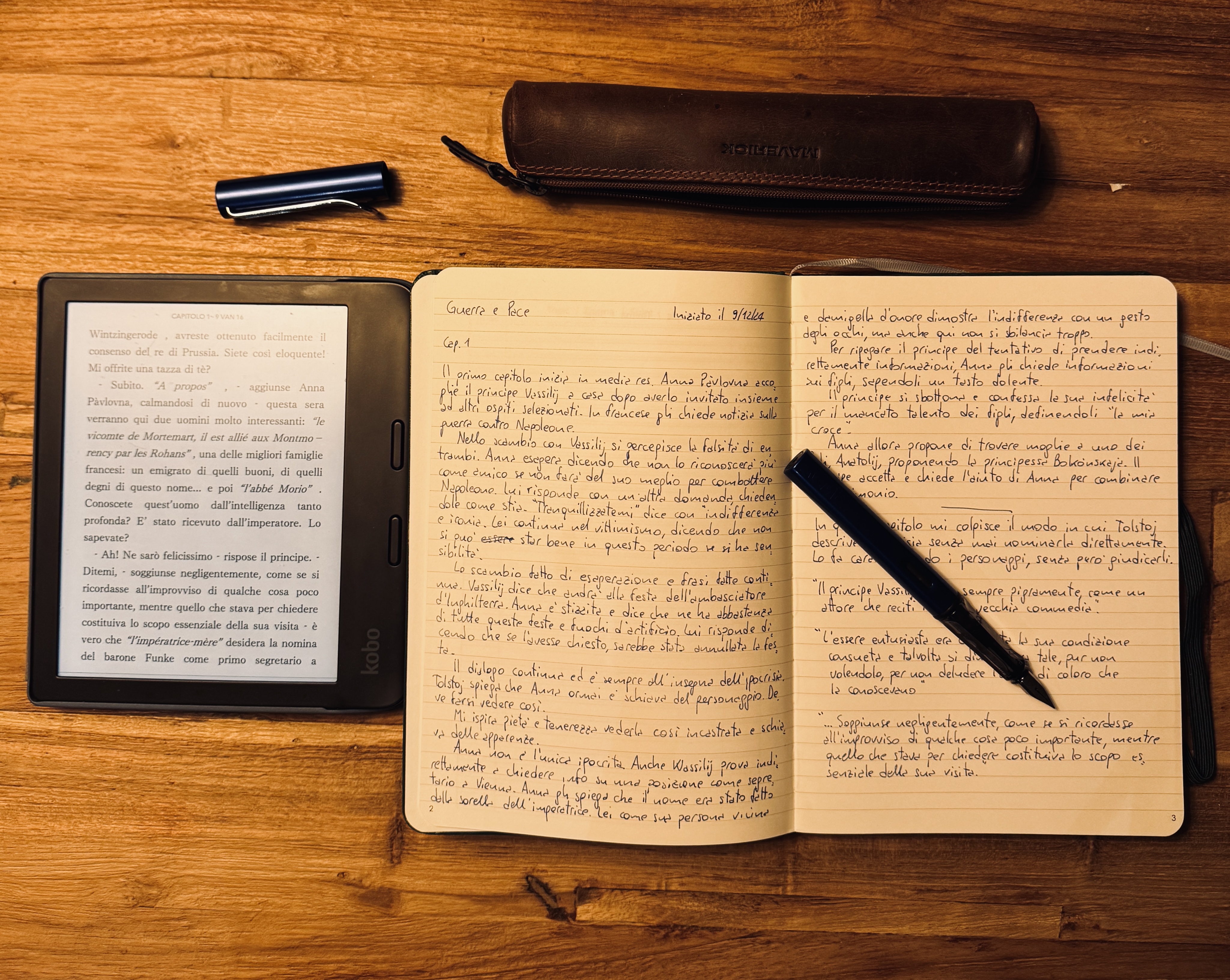

Questo sguardo interiore sulla memoria è anche ciò che cerco di recuperare attraverso pratiche quotidiane come la scrittura libera e l’interstitial journaling, che permette di osservare il flusso mentale come un percorso e non come una reazione automatica.

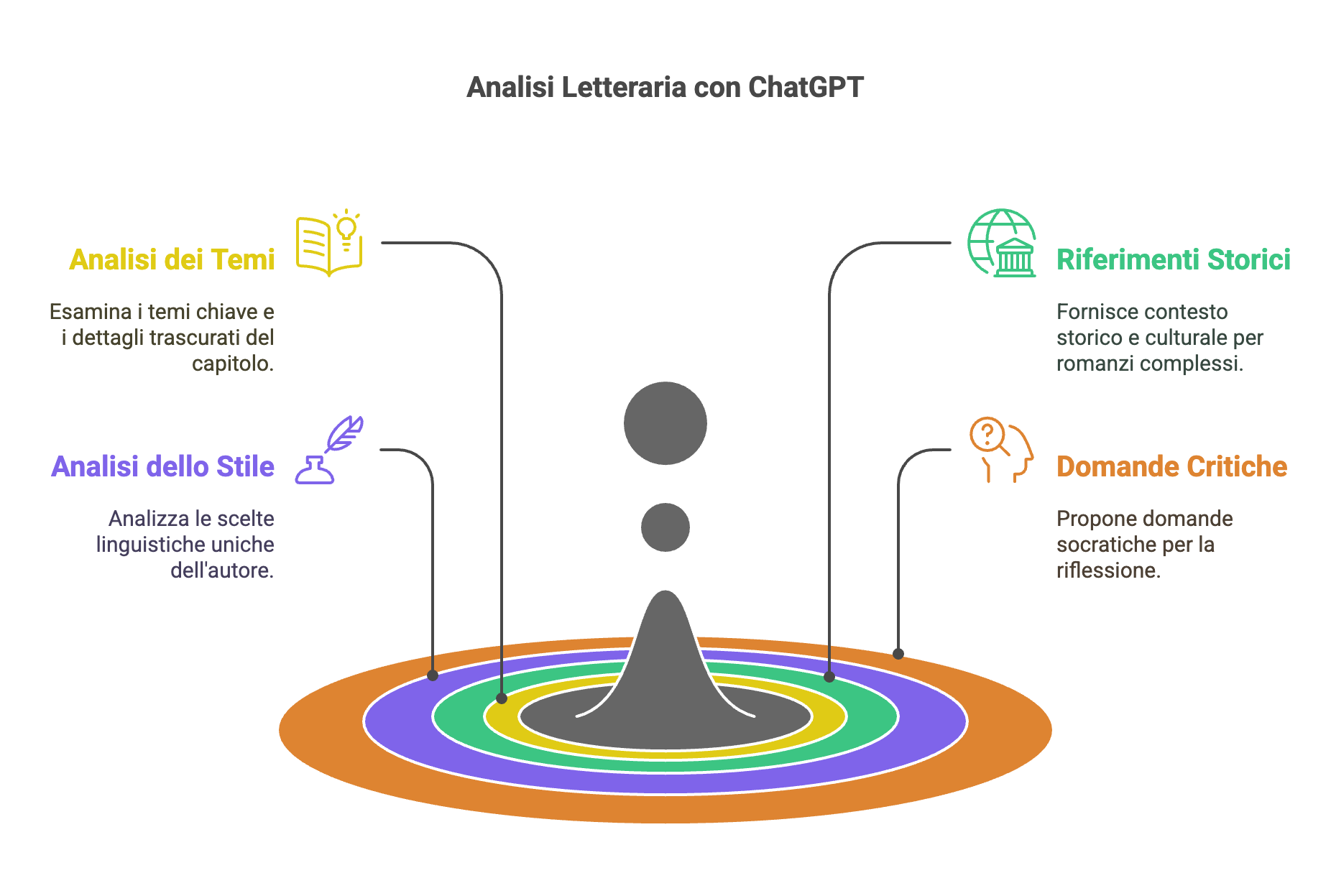

L’arte della memoria come forma di disciplina

Nel mondo romano, la memoria era una competenza da coltivare: Cicerone ne faceva una tecnica per l’oratoria, ma Quintiliano la considerava parte della formazione morale. Ricordare non era solo utile: era uno strumento per affinare il carattere.

Nel Medioevo, con la centralità della parola sacra, la memoria assume un ruolo ancora più profondo. I monaci imparavano a memoria interi testi non per possederli, ma per meditarli e interiorizzarli. Memorizzare significava trasformare le parole in strumenti di trasformazione interiore.

Con il Rinascimento, la memoria diventa tecnica raffinata: il “palazzo della memoria” è una costruzione mentale dove ogni spazio contiene un’immagine, un concetto. Per pensatori come Giordano Bruno, questa pratica non era solo mnemonica, ma filosofica: una via per ordinare il mondo e accedere a livelli superiori di consapevolezza.

A questa ricca tradizione ho dedicato un approfondimento specifico nell’articolo L’arte della memoria, dove esploro come le tecniche mnemoniche abbiano attraversato secoli senza perdere la loro forza trasformativa.

Oggi: accesso senza connessione

Con la stampa, e più tardi con la rivoluzione digitale, è cambiato l’approccio: non più trattenere, ma accedere. Un cambiamento di paradigma potente, che ha reso la conoscenza più democratica, ma ha anche indebolito il legame personale con ciò che sappiamo.

Oggi ricordare sembra inutile, o addirittura inefficiente. Ma proprio questa apparente obsolescenza della memoria interiore ci segnala la sua necessità. Ricordare è scegliere cosa trattenere, cosa nutrire, cosa lasciare sedimentare. In questo senso, è un gesto spirituale, un atto selettivo che definisce chi siamo.

Nell’articolo Come ho smesso di perdere tempo online ho riflettuto su come la nostra attenzione, e quindi la nostra memoria, venga costantemente erosa da stimoli che non lasciano traccia. Recuperare uno spazio di silenzio e di sedimentazione è oggi una forma di resistenza.

Conclusione

Non è nostalgia. Non si tratta di opporsi al progresso. Si tratta piuttosto di riconoscere che il rapporto con la memoria è anche il rapporto con la propria direzione interiore.

Non possiamo delegare tutto. Non tutto ci può essere ricordato da altri. Alcune cose devono restare dentro. Alcune parole devono risuonare nel silenzio della coscienza, non solo nel feed.

La memoria, in questo senso, non è un archivio. È una scelta continua su cosa vale la pena trattenere per restare umani. E forse è proprio attraverso la memoria che possiamo costruire un secondo cervello che non sia solo un deposito efficiente, ma un ecosistema coerente con i nostri valori più profondi.